犬膿皮病診斷

發布時間:2015-02-05 11:52:11 來源:圣寵寵物 作者:admin 點擊:613次

膿皮病是犬最常見的皮膚病,是細菌在皮膚上的過度增殖并致病的過程。最常見的致病菌是假中間型葡萄球菌(Staphylococcus psseudo-intermedius)。常見的膿皮病類型包括:淺表擴散性膿皮病、毛囊炎、細菌過度生長、深度膿皮病。在臨床中我們需要準確區分膿皮病的類型,才能對膿皮病的治療和預后有正確的判斷。

利用細胞學不僅能診斷膿皮病,還能結合癥狀幫助鑒別膿皮病的發病種類,而且這樣的顯微鏡檢查方便、快速,非常適合小動物臨床使用。

膿皮病的采樣:

細胞學檢查前的制片非常主要,它決定了最后的顯微鏡檢查結果是否準確。犬身上的膿皰、丘疹和結痂都是適合采樣的部位。膿皰:完整膿皰是最有意義的病變。方法:用一次性注射器針頭挑開膿皰,載玻片粘取內容物。丘疹:如果丘疹頂部存在結痂,用載玻片邊緣推開結痂,然后按壓;如果沒有結痂,可小心刺破丘疹頂部,輕輕擠出內容物并按壓涂片。結痂:是陳舊的病變,如果沒有膿皰和丘疹,也可對其采樣。去除結痂,按壓結痂下皮膚。

任何出血部位都不是理想的采樣部位,人為制造的出血更是應該避免。

制片:

將載玻片風干,使用改良的瑞氏染色(Diff-Qiuk),或瑞氏姬姆薩染色均可。

膿皮病的細胞學特點:

細胞學檢查通常能夠發現炎性細胞和細菌。炎性細胞主要包括中性粒細胞、巨噬細胞、嗜酸性粒細胞、淋巴細胞、肥大細胞和漿細胞。通過炎性細胞的種類和相對數量,可以初步判斷膿皮病種類。

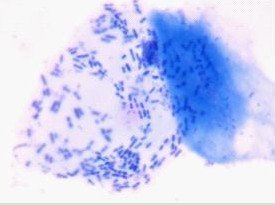

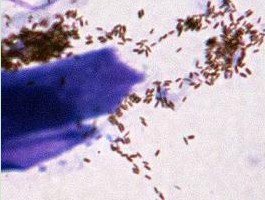

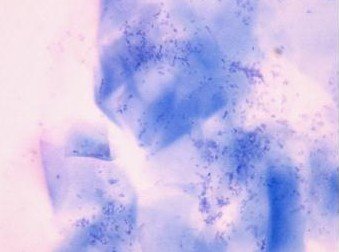

細菌在顯微鏡下只能根據形態判斷是球菌還是桿菌(圖1)。單純存在球菌是膿皮病最常見的現象;有時球菌和桿菌會混合出現,此時桿菌的出現臨床意義不大;如果發現單純的桿菌感染,強烈建議細菌培養和鑒定菌種。需要注意的是不要將角質細胞上正常的色素顆粒(圖2)鑒定為細菌。一旦出現炎性細胞吞噬細菌,即能確診膿皮病。

圖1:犬由于瘙癢而自舔,出現在皮膚表面的口腔桿菌(10×100)。

圖2:角質細胞產生的色素顆粒,是皮膚上的正常成份(10×100)。

淺表擴散性膿皮病(圖3):

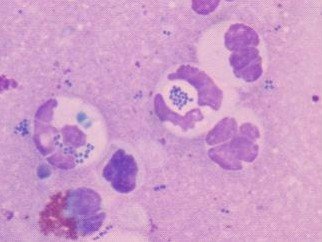

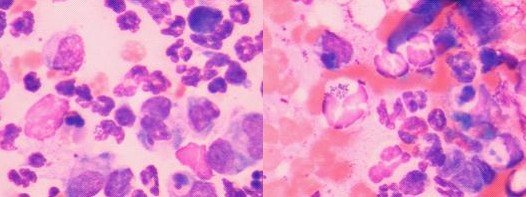

軀干采樣的細胞學檢查可見大量中性粒細胞,約占炎性細胞的85%以上,而且多數為退變的中性粒細胞(無細胞膜和細胞漿);細菌數量大,一定會出現于中性粒細胞的周圍或細胞漿內(圖4)。細胞學特點與其相近的疾病是落葉型天皰瘡,但是二者指間的重要區別在于:膿皮病可見細菌,落葉型天皰瘡無菌。

圖3:京巴犬軀干上的結痂和紅斑

圖4:中性粒細胞吞噬球菌(10×100)。

細菌性毛囊炎(圖5):

如果采樣時發現膿皰或丘疹中心有毛發穿過,再結合細胞學結果即可確診本病。有時細胞學可能與淺表擴散性膿皮病類似,更多情況下嗜酸性粒細胞的數量會增加,甚至高于10%(圖6),其余的炎性細胞主要是中性粒細胞。這種嗜酸性炎癥也可見于過敏癥、寄生蟲感染、落葉型天皰瘡和嗜酸性肉芽腫等,大量細菌在炎性細胞周圍的出現和細胞內吞噬的細菌現象依然是與其他病區分的標志。

圖5:紅色丘疹中心有毛發穿出是毛囊炎的病變特征。

圖6:大量嗜酸性粒細胞以及細胞間球菌是毛囊炎的細胞學特征(10×100)。

細菌過度生長(圖7):

細菌過度生長是一種不常見的膿皮病,常繼發于免疫低下病(例如庫興氏綜合征)。其細胞學特點是無炎性細胞,大量細菌出現在角質細胞周圍(圖7),并且皮膚發紅,沒有膿皰和丘疹等小凸起。

圖7:角質細胞和大量細菌(10×100)。

深度膿皮病(圖8):

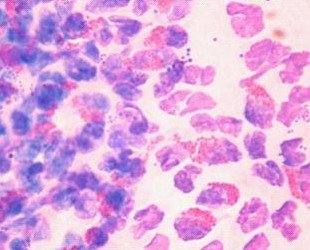

癤病和蜂窩織炎是其常見癥狀。病變包括瘺管、潰瘍和壞死。采樣時常遇到出血。細胞學檢查可見巨噬細胞明顯增加(>15%),伴有大量紅細胞,其余的炎性細胞種類較多,相比與其他膿皮病,中性粒細胞依然為主,但較少出現退變。深度膿皮病屬于肉芽腫或化膿性肉芽腫性炎癥(圖9)。其他類似的疾病有脂膜炎和膿癬,區分的標志:深度膿皮病有細菌(有時細菌量不大),而且有吞噬細菌的現象;脂膜炎完全無菌;膿癬的病原菌是癬菌元素,同時也不會有細菌出現。

圖8:德牧的深度膿皮病,結痂下是潰瘍和瘺管。

圖9:巨噬細胞和紅細胞增多, 圖中可見細菌被細胞吞噬(10×100)。

根據上述細胞學檢查結果,并結合臨床癥狀,可以初步判斷皮膚病變是否為膿皮病。雖然有的病例會存在兩種以上的膿皮病類型,但通常會有一種占主導地位。鑒別膿皮病類型是為了進行隨后的實驗室檢查,例如:細菌培養和藥敏試驗、血液學和生化檢查、影像學檢查和內分泌檢查等,畢竟大多數膿皮病是繼發性皮膚病,需要尋找其他潛在病因,才能制定合理的治療計劃。

相關閱讀

在線解答

咨詢中心

![]()

![]()

熱門專題

全國咨詢熱線:

400-656-8818

地址:北京市通州區牛堡屯新站北行50米

E-mail:3410650365@qq.com

微博動態:

微信動態:

犬種美容方法

犬種美容方法